打针感染(揭秘打针感染的隐藏威胁,探索其发病时间与影响因素)

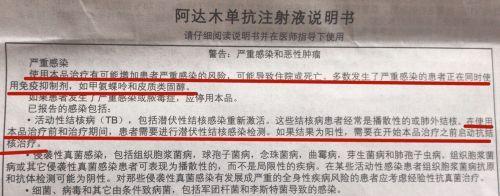

打针感染是指通过针头、针筒等医疗器械进行注射过程中,病原体通过血液进入体内,引起传染疾病的现象。本文将深入探讨打针感染的潜伏期及其关键因素,以增加公众对此类传染疾病的认知,并提供相应的预防措施。

一、潜伏期长度与感染病种有关

不同的病原体引起的传染疾病,其潜伏期长度存在差异。例如,乙型肝炎病毒感染的潜伏期通常为2-6个月。

二、被感染风险与注射器具质量有关

注射器具的质量对打针感染的发生具有重要影响。质量较差的注射器易发生泄漏或滴漏现象,增加了感染风险。

三、注射部位的处理对感染有一定影响

若注射部位未经过充分的消毒和清洁,会导致细菌或病毒等病原体进入人体,并在潜伏期后引发感染疾病。

四、免疫系统状态对感染的反应时间有影响

个体的免疫系统状态对感染后的发病时间具有重要影响。免疫功能较强的人群可能在感染后潜伏期较长,而免疫功能较差的人则可能在较短时间内发病。

五、病毒载量与潜伏期长度相关

感染后,体内病毒的数量大小也会影响潜伏期长度。病毒载量较高的个体往往在感染后潜伏期较短,而载量较低的个体则可能潜伏更长时间。

六、个体免疫抗体水平对潜伏期长短有影响

个体免疫抗体水平高低也与感染后潜伏期有关。免疫抗体水平较高的人群在感染后往往潜伏期较短,而免疫抗体水平较低的人则可能潜伏更长时间。

七、感染病原体株系差异导致潜伏期不同

相同的感染病原体株系在不同个体中可能表现出不同的潜伏期。这与个体的遗传背景以及感染病原体自身的特性有关。

八、个体年龄与潜伏期长度相关

个体的年龄也会影响感染后的潜伏期。一般来说,儿童和老年人的免疫系统功能相对较弱,因此在感染后可能会出现较短的潜伏期。

九、合理用药可延长潜伏期

适当的药物治疗能够延长打针感染的潜伏期。但需注意,未经专业医生指导和监控下滥用药物可能对健康造成负面影响。

十、遗传因素对感染后发病时间有一定影响

个体的遗传因素也会对感染后的发病时间产生影响。有些人在遗传上可能对特定病原体具有较强的抵抗力,因此潜伏期较长。

十一、营养状况与潜伏期长度相关

个体的营养状况对感染后潜伏期也有一定影响。营养状况较好的人往往在感染后潜伏期较短,而营养状况较差的人则可能潜伏更长时间。

十二、心理状态对发病时间有影响

个体的心理状态对感染后发病时间也可能有一定的影响。心理压力大、情绪不稳定的人群可能在感染后潜伏期较短。

十三、早期症状不明显延长潜伏期

有些传染疾病在早期阶段症状不明显,因此个体可能不会意识到自己已经感染,从而延长了潜伏期的长度。

十四、性别差异对潜伏期有一定影响

研究发现,男性和女性在感染后的潜伏期可能存在一定差异,这与性别特征以及激素水平等因素有关。

十五、

打针感染的潜伏期长度受多种因素影响,包括感染病种、注射器具质量、注射部位处理、个体免疫系统状态、病毒载量、免疫抗体水平、感染病原体株系、个体年龄、合理用药、遗传因素、营养状况、心理状态、早期症状、性别差异等。为预防打针感染,应注重优化注射操作、提高注射器具质量、加强个体免疫力等方面的措施。同时,个体在感染后如出现异常症状,应及时就医并进行相应的检测,以防止感染的进一步蔓延。

标签: 打针感染

相关文章

最新评论